党的十八大以来,我国社会各个方面都发生了巨大变化,取得了历史性成就,我国教育信息化在世界教育信息化发展中实现了从“并跑”到“并跑+领跑”的快速飞跃。职业教育作为教育的一种类型,是近年来教育信息化发展的重要面向,其信息化发展也取得了瞩目成就,形成了具有中国特色的职业教育信息化发展道路。我国职业教育信息化道路有着独特的内在特征,本文将基于政策文本,通过对2012—2022年我国职业教育信息化政策文本的梳理、编码和量化分析,厘清职业教育信息化政策的特点规律,以期展现职业教育信息化发展的“中国方案”。

党的十八大以来,我国社会各个方面都发生了巨大变化,取得了历史性成就,我国教育信息化在世界教育信息化发展中实现了从“并跑”到“并跑+领跑”的快速飞跃。职业教育作为教育的一种类型,是近年来教育信息化发展的重要面向,其信息化发展也取得了瞩目成就,形成了具有中国特色的职业教育信息化发展道路。我国职业教育信息化道路有着独特的内在特征,本文将基于政策文本,通过对2012—2022年我国职业教育信息化政策文本的梳理、编码和量化分析,厘清职业教育信息化政策的特点规律,以期展现职业教育信息化发展的“中国方案”。

一、研究设计

(一)样本选择

本文以十八大以来我国职业教育信息化政策文本为研究对象,对中华人民共和国教育部官网、北大法宝等网站进行文本检索。政策文本筛选主要遵循以下三个原则:一是权威性原则,本研究只选取由中央政府部门公开发布的政策文本,地方政府部门发布的政策不在研究范围之内;二是相关性原则,即选取与职业教育信息化密切相关的政策文本,剔除无关联或者弱关联的政策文本;三是规范性原则,即选取与职业教育信息化相关的立法政策和行政政策,包括法律法规、决定、意见等。最终梳理出我国职业教育信息化相关政策文本共58个。

(二)理论基础

实现政策目标是政策制定的出发点,而政策工具是政府部署和贯彻政策以实现政策目标而使用的方法和手段。政策内容本身内嵌着各种政策工具的组合,而政策工具的不同组合以及与政策内容的适切性对政策执行和政策目标的实现具有重要影响。政策工具决定了实现政策目标的手段和方式,合理使用政策工具有利于更好地达成政策效果。职业教育信息化政策目标的实现以政策工具为中介,联通政策主体与政策客体,通过政策工具的选择、组合和调试达到政策文本到具体实践的有效转化。本文将引入政策工具,审视我国职业教育信息化发展过程中一系列政策工具组合的互嵌结构,总结和剖析政策文本背后政策工具使用的价值逻辑。

关于政策工具的分类,不同的学者有不同的划分标准,具有代表性的有以下几种:一是施耐德(AnneSchneider)与英格拉姆(HelenIngram)出于对“人们去做他们可能不做的事,或者帮助人们去做他们本不会做的事”的基本假设,将政策工具分为了权威工具、激励工具、能力工具、象征与劝诫工具以及学习工具。二是罗斯韦尔(RoyRothwell)和泽格维尔德(WalterZegveld)根据影响层面的不同将政策工具分为供给面工具、环境面工具、需求面工具。三是迈克尔·豪利特(M.Howlett)和M.拉米什(M.Ramesh)根据政府在公共产品中的介入程度将政策工具分为混合型工具、自愿型工具、强制型工具。四是麦克唐奈(McDonnell)和埃尔莫尔(Elmore)基于具体问题解决的理论前提、目标等和与之相关的具体问题执行之间的适切性而将政策工具分为命令型工具、激励型工具、能力建设型工具、系统变革型工具。本研究综合了施耐德、英格拉姆与麦克唐奈、埃尔莫尔关于政策工具的分类,将政策工具分为命令型工具、激励型工具、能力建设型工具、象征与劝诫型工具、系统变革型工具。

(三)分析框架

为剖析我国职业教育信息化政策工具组合和内容倾向,本研究构建了职业教育信息化政策分析二维框架,包括X维度的政策工具分析和Y维度的建设要素分析。其中,X维度的政策工具包括命令型工具、激励型工具、能力建设型工具、象征与劝诫型工具、系统变革型工具。命令型工具是指政府通过强制性权威推动职业教育信息化建设而采用的方法和手段,包括管制、法律法规、明确的政策目标、禁止或者要求在特定场域下的行动等。激励型工具是指通过切实的回报来诱导群体或个人积极采取与政策相关的行动,包括财政激励(财政补贴、金融支持等)、权力激励(扩大自主权等)以及资源激励(土地资源等)等方式。能力建设型工具是指为群体或个人提供可以采取某种行动的信息、教育、培训等,旨在为这种行动创造良好的决策环境,包括教育培训、人力资源建设等。象征与劝诫型工具是指通过鼓励、呼吁、劝导等方式使政策对象遵从相关政策,采取与政策目标相向的行动,这种政策工具往往基于一致的价值观,无须政府采取强制力驱动。系统变革型工具是指促使政府权威在个人和机构之间重新配置的一系列手段和措施,形成新的权力布局,主要体现为体制机制的改革与重组。

通过对十年来我国职业教育信息化政策中的各项措施和相关文献的梳理发现,我国职业教育信息化建设主要从基础设施、数字教育资源、管理服务平台建设、信息素养以及保障措施五个方面展开,构成了Y维度的建设要素。其中,基础设施主要涉及信息化教学设备的配置和支持,包括多媒体教学设备、仿真实训基地等;数字教育资源主要涉及对优质教育资源的开发,包括职业教育教学资源库、精品课程等;管理服务主要涉及信息化的教学管理和信息服务,包括业务管理、产学研服务平台、校园数据监测平台等;信息素养主要包括提升教师的数字化教学能力、学生的数字化职业能力等;保障措施主要涉及职业教育信息化建设的支持体系,包括工作机制、资金支持、网络安全等。

(四)样本编码

对政策具体内容进行归类统计,并按照“政策—序列—建设要素—政策工具”的方式依次编码,将58个政策按照发布时间编码为1、2、3、4……57、58;将每一政策中涉及职业教育信息化的每一项具体内容编码为1、2、3、4……;将建设要素中基础设施、数字教育资源、管理服务平台建设、信息素养以及保障措施分别编码为1、2、3、4、5;将政策工具中命令型工具、激励型工具、能力建设型工具、象征与劝诫工具、系统变革型工具分别编码为1、2、3、4、5。例如,在第27份政策《教育信息化2.0行动计划》中关于职业教育信息化建设的第一项内容“升级职业教育专业教学资源库建设”,由于“升级教学资源库建设”在内容上属于数字教育资源,其政策工具为能力建设型工具,因此,可将其编码为“27—1—2—3”。通过对58份我国职业教育信息化政策文本进行编码,共得出221个政策编码单元。

二、政策文本分析

(一)政策工具X维度分析

十年来,我国职业教育信息化政策工具的使用频次呈现出明显差异(具体见图1)。其中,使用频次最高的政策工具类型为命令型工具,共94次,占总政策工具数的43%;其次是能力建设型工具,共81次,占总政策工具数的37%;再次是象征与劝诫型工具和系统变革型工具,分别为21次和18次,占总政策工具数的9%和7%;政策工具使用最少的是激励型工具,仅为7次,占总政策工具数的3%。进一步分析发现,在命令型工具中以科层体制治理下的“要求”工具较多;在能力建设型工具中较为关注人力资源的培训等;在象征与劝诫型工具中主要体现为“鼓励”政策对象实施某种行为;在系统变革型工具中主要聚焦在管理体制的改革上;在激励型工具中则更为重视“荣誉激励”的作用。

除此之外,在同一政策文本中政策工具的使用往往并非以单一化的形成出现,而是多种政策工具的组合使用。十年来,五类政策工具的使用整体上处于相对稳定的状态,在大多数年份,命令型工具和能力建设型工具的使用占据主导地位,象征和劝诫型工具与系统变革型工具处于中等水平,而激励型工具在除了2020年以外的所有年份都处于较低水平,其中在2017年、2018年、2019年都只出现1次,而在其余6年时间的政策中都未出现激励型工具。从时间上来看,2017年是十年来我国职业教育信息化发展的重要一年,教育部发布《关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》,迎来了职业教育信息化政策工具使用的高峰,达到51次。

(二)建设要素Y维度分析

我国职业教育信息化政策工具的使用覆盖了基础设施、数字教育资源、管理服务、信息素养以及保障措施等建设要素,且在整体上除了基础设施建设以外,其他建设要素分布比较均匀,呈现出较强的稳定性。其中,政策工具作用频次最多的是数字教育资源,共59次,占总建设要素的26%;其次是管理服务,政策工具作用其50次,占总建设要素的23%;再次是信息素养和保障措施,政策工具都作用其48次,占总建设要素的22%;政策工具作用最少的是基础设施,共16次,占总建设要素的7%。从时间上来看,我国职业教育信息化政策中各建设要素在每年的占比中整体上处于微波动变化中,基础设施、管理服务、信息素养以及保障措施的占比也趋于稳定,而数字教育资源的占比整体上处于微增长状态(具体见下页图2)。

(三)X维度与Y维度的交叉分析

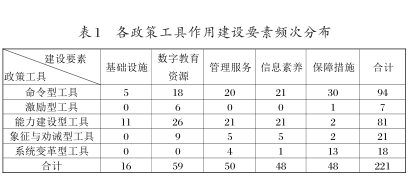

为全面分析和总结过去十年我国职业教育信息化政策工具在建设要素类别上呈现的特点,本研究对X维度的政策工具与Y维度的建设要素进行了交叉分析(见下页表1)。命令型工具作用于保障措施的频次最多,共30次,而指向基础设施的频次最少,仅5次;激励型工具作用于数字教育资源的频次最多,共6次,而指向基础设施、管理服务以及信息素养的频次为0;能力建设型工具作用于数字教育资源的频次最多,共26次,而指向保障措施的频次最少,仅为2次;象征与劝诫型工具作用于数字教育资源的频次最多,共9次,而指向基础设施的频次为0;系统变革型工具作用于保障措施的频次最多,而指向基础设施和数字教育资源的频次为0。

在建设要素中,促进基础设施建设使用最多的是能力建设型工具,共11次,而激励型工具、象征与劝诫型工具、系统变革型工具使用频次为0;促进数字教育资源建设使用最多的是能力建设型工具,共26次,其次是命令型工具,而系统变革型工具使用频次为0;促进管理服务建设使用最多的是能力建设型工具,共21次,其次是命令型工具,共20次,而激励型工具使用频次为0;促进信息素养建设使用最多的命令型工具和能力建设型工具,都为21次,而激励型工具使用频次为0次;促进保障措施建设使用最多的是命令型工具,共30次,其次是系统变革型工具,共13次,而激励型工具使用频次最少,仅为1次。

三、我国职业教育信息化政策的特征分析

(一)行政权威的任务推进

命令型工具在我国职业教育信息化政策中占据主导地位,其在我国职业教育信息化政策工具中共使用94次,占比达到43%。命令型工具对提高工作效率具有重要推动作用,尤其是对一些指标性任务的推进采用命令型工具更利于完成既定目标,而在基础设施、数字教育资源、管理服务、信息素养以及保障措施五大建设要素中都对命令型工具有所涉及。例如,在基础设施建设中,职业教育信息化政策以命令型工具要求宽带和校园网覆盖所有职业院校,实现“宽带网络校校通”;在数字资源建设中,以命令型工具要求开展职业教育资源库项目建设,推动数字教育资源的共建共享等。命令型工具具有强制性,其在政策工具中的主导地位符合我国的政治生态中政策制定的思维惯性。在我国,公共政策具有政治属性,而这种政治属性的关键就在于它落实了政治权力应有的效能。现行体制下,严密的科层体系决定着下级必须对上级负责,完成上级部门分配的任务。因此,上级部门的政策制定者可以“轻松”地利用这种科层体制下的行政权威来推动某项事务的顺利落地,而命令型工具则是实现上级意志的有力武器。同时,政策工具的选择需要充分考虑政策环境、政策目标、政策资源等一系列影响政策效果的影响因素,使其保持政策目标和政策过程的一致性,必须利用具有一些具有强制性的命令型工具来锚定方向推动预期效果的实现。因此,利用命令型工具来推动我国职业教育信息化的发展是我国国家治理逻辑的重要体现,也是我国职业教育信息化快速发展的基本政策动力。

(二)突出能力的价值导向

随着大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术对教育的影响日益深入,我国职业教育信息化发展在硬能力和软能力等方面都面临着一些挑战,其发展水平亟待进一步提升。所谓硬能力是指能够支持信息化行动的基础设施、专业资源等,是一种较为直观的外显能力;而所谓软能力则是指能够支持信息化行动的优质人力资源、制度体系等,是一种不易量化的内隐能力。我国职业教育信息化政策突出了能力建设的价值导向,将能力建设作为职业教育信息化发展的重要面向,重点推动硬能力和软能力的协同发展。在政策工具中,能力建设型工具的大量使用也清晰反映出我国职业教育信息化政策中的能力导向。从能力建设型工具应用数量上来看,共使用81次,占比37%,仅次于命令型工具。在促进硬能力发展上,能力建设型工具在数字教育资源和基础设施上被大量使用,其中数字教育资源是我国职业教育信息化发展的重中之重,其被能力建设型工具作用次数达到26次,是所有政策工具作用次数最多的建设要素,在政策内容上主要体现为职业教育的专业教学资源库、数字化教材等。在促进软能力发展上,能力建设型工具在信息素养和管理服务上被频繁使用,其中信息素养尤其是教师的信息素养被作为提升我国职业教育信息化能力的重要面向,其在政策内容上主要体现为教师的信息化培训、信息化教学大赛等;而管理服务在政策内容上主要体现为数字技术的支持服务等。

(三)治理方式的转型变革

党的十八大以来,随着全面深化改革的不断推进,教育事业发展进入了提质培优的新时期,破解人民群众对优质教育的需求与教育发展不平衡不充分之间的矛盾、推进教育治理体系和治理能力现代化成为新时代深化教育综合改革的新使命。在此背景下,我国职业教育信息化的治理方式也在转型变革,其决策逻辑逐步从教育管理转向教育治理。我国职业教育信息化发展,一方面要呼吁不同利益主体共同参与到职业教育信息化发展的共治之中;另一方面要通过制度化和规范化的治理平台明确各方权责,避免权力的偏隅与滥用。在政策工具中,象征与劝诫型政策工具与系统变革型政策工具受到重视标志着我国职业教育信息化治理方式正在转型变革。例如,在2018年人力资源和社会保障部、国务院国资委在《关于深入推进技工院校与国有企业开展校企合作的若干意见》中就通过象征与劝诫型工具鼓励技工院校、国有企业大力发展“互联网+教育培训”模式,将企业、学校等组织和机构纳入信息化治理的多元主体之中;同样,我国职业教育信息化政策也利用系统变革型工具破除体制机制等治理障碍,推动治理的制度化与规范化,例如建立信息化产品的准入与服务机制、知识产权保护机制和利益分配机制等。治理的目的在于规范公共权力,而实现制度现代化是实现国家治理现代化的本质。政策对象征与劝诫型工具和系统变革型工具的重视是我国职业教育信息化发展治理方式转型变革的重要预示,也推动着我国有法可依、有法必依的依法治国新环境的构建。

(四)政策工具的多重组合

在政策实践中发现,政策工具的多重有效组合可以为政策目标的实现提供多方面的可能性和协同效应,避免单一政策的单向性偏差,从而达到更好的政策效果。我国职业教育信息化政策工具的使用呈现出多样性和全面性的特征,多种政策工具的运用为我国职业教育信息化水平的提升发挥着重要作用。例如,在促进教师信息化素养的政策目标上,2015年教育部发布的《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》中就采用了命令型工具、能力建设型工具以及象征与劝诫型工具等多种政策工具形式,以命令型工具要求举办信息化教学大赛;以能力建设型工具强调专业教学资源库、网络课程等教育资源在教师信息化素养提升的突出作用,并指出要加强教师的信息化培训;以象征与劝诫型工具积极呼吁推动教师角色、教学观念、教学方法以及教学评价等方面在信息技术环境下的变革。多种政策工具的组合应用为提升职业教育教师信息化素养、全面提高人才培养质量确定了多维度、多方面的手段和方式,为政策目标的达成提供了系统性的工具支持。当然,政策工具并不会孤立发挥作用,不同政策工具之间也会相互影响,而高效的政策工具应基于政策目标和政策过程的一致性,共同协作,形成合力,发挥多重政策工具组合的协同作用。

四、我国职业教育信息化政策的未来展望

(一)提高政策工具组合的科学性

我国职业教育信息化政策工具呈现出多样性和全面性的特征,但政策工具的配置还有待进一步优化。从政策工具的使用上来看,我国职业教育信息化政策主要以命令型工具和能力建设型工具为主,占比达80%;以激励型工具、象征与劝诫型工具以及系统变革型工具为辅,占比仅为20%,政策工具的分布结构在一定程度上处于失衡状态。其中,命令型工具的频繁使用,一方面可以提高政策执行的效率,另一方面也体现出行政管理思维的深远影响,容易造成人文关怀的缺失,最终导致伦理意蕴的遮蔽。职业教育信息化的根本目的在于服务人的发展,使人适应信息化时代的社会变革,实现人生意义。无论是促进教师的职业发展抑或提高学生的学习能力,职业教育信息化政策都应基于人本身,彰显人文关怀等伦理价值。同时,命令型工具的过度外溢也会导致民主协商的缺位,不利于各方利益诉求的表达。因此,我国职业教育信息化政策工具需要进一步优化布局,规避对单一政策工具的过度依赖。一是要加大对激励型工具、象征与劝诫型工具以及系统变革型工具的供给,加强政策工具的均衡性,提升各政策工具之间的互补增强效应。二是科学的政策工具组合应能结合各政策工具的优势与局限,兼顾政策的短期效应和长期效应。例如,通过具有强制性的命令型工具和具有协商性的象征与劝诫型工具恩威并施推动职业学校与企业数字化合作平台的建立等;通过具有长期效应的能力建设型工具与具有短期效应的激励型工具的有效结合推动教师信息素养的提升等。三是政策工具的选择应结合政策对象的实际情况供其所需。例如,要加强教师的信息化培训可以采用激励型工具、象征与劝诫型工具等调动教师的积极性和主动性。

(二)加强政策工具与建设要素的匹配性

一般而言,政策的实践效果与政策工具和建设要素之间的匹配性密切相关。政策工具只有在自身特性与政策目标、政策环境以及目标受众相匹配时才能算是有效的。因此,未来我国职业教育信息化政策应结合政策目标,加强政策工具与建设要素之间的相互匹配,积极探索中国式“政策工具—建设要素”的配置模式,提高政策的有效性。一是要加强政策工具与建设要素之间内嵌互通,使各政策工具作用于不同建设要素,避免因政策工具对建设要素的过度集聚而造成发展的偏向。当前我国职业教育信息化政策工具对基础设施的配置较少,各政策工具应增加对基础设施的作用频次。除此之外,激励型工具还应加强对管理服务、信息素养的作用频次;象征与劝诫型工具应加强保障措施的作用频次;系统变革型工具应加强对数字教育资源和信息素养的作用频次。二是要结合建设要素目标合理配置政策工具。具体而言,当前基础设施建设应以命令型工具和能力建设型工具为主,辅之以激励型工具和象征与劝诫型工具等;数字教育资源应以能力建设型工具和激励型工具为主,辅之以命令型工具等;管理服务应以能力建设型工具和系统变革型工具为主,辅之以激励型工具、命令型工具等;信息素养应以激励型工具和象征与劝诫型工具为主,辅之以能力建设型工具等;保障措施应以系统变革型工具为主,辅之以命令型工具等。当然,随着社会变革以及我国职业教育信息化的发展,建设要素的内涵可能也会随之改变,应结合职业教育信息化发展的实际需求,动态调整政策工具与建设要素之间的匹配,如随着社会力量参与度的提高,对基础设施的政策工具配置可以从命令型工具和能力建设型工具为主过渡到以激励型工具和象征与劝诫型工具为主。因此也需要加强对政策工具效度的评估,监测政策工具与实践效果之间的关联性,不断调试政策工具,增强政策效力。

(三)重视政策内容的系统性

未来我国应立足于服务人的全面发展的价值本位,加强职业教育信息化建设要素的系统性,使其成为有机整体。一是要加强部门协同性。在职业教育数字化转型升级过程中,长期以来固有的深层次复杂问题会日益暴露,以及职业教育的跨界属性,都决定着职业教育信息化政策的制定需要多部门协同合作,共同解决现实问题。教育部作为职业教育信息化政策制定的重要主体,应发挥牵头作用,加强与工信部、发改委等职能部门的协同合作,针对不同领域政策内容,建立相应部门的多方联动机制,明确权责,保证各部门有效沟通。同时,也要进一步发挥企业在职业教育信息化发展中的重要作用,加快人力资源、技术、资金等资源的优化配置。二是要加强部门政策的协同性。我国职业教育涉及部门较多,各部门政策往往针对某些特定项目或事件的内容过多且重复现象严重,缺乏整体规划的系统性和协同性。因此,各部门应在政策目标上形成共识,减少政策内容的重复或漏项等问题,形成政策组合拳。同时,也要加强政策内容的互补配套,建立政策内容体系,避免政策内容冲突或越界,保证政策合力。例如,职业院校实验室、实训基地的智能化升级与管理服务相配套协同等。三是要加强政策的可操作性。在我国,一般而言,政策的层次越高,其宏观性和指导性越强而操作性越弱。未来应加强顶层设计,通过政策组合拳形式设置宏观、中观、微观三个层面政策内容,明确需要严格执行的政策内容,并赋予命令型政策工具;明确允许探索的政策内容,并赋予能力建设型工具、系统变革型工具等;明确鼓励探索的政策内容,赋予激励型政策工具和象征与劝诫型政策工具等。

王辉(1994- ),男,安徽合肥人,北京师范大学教育学部在读博士。本文刊发在《教育与职业》杂志2023年第15期。